अनियंत्रित और असंतुलित विकास की अंधी दौड़ के साथ बाज़ारवाद के इस दौर ने हाल के दिनों में मानवीय संबंधों के जिस रूप को सामने ला खड़ा किया है उसने आज समूची मानव सभ्यता के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी की हैं. समुदायों के बीच उभर रही नफरत और वैमनस्यता ने जिस तरह भय का माहौल पैदा किया है उससे आधुनिक हो रहे समाज को लेकर रोज नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं. चर्चित इतिहासकार युवाल नोवा हरारी चेताते है कि इस वैमनस्य के परिणाम घातक हो सकते हैं. 19वीं सदी में आई प्लेग महामारी से उपजे हालातों का जिक्र करते हुए हरारी कहते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस अदृश्य दुश्मन को सामूहिक एकजुटता से ही हराया जा सकता है. ऐसे समय में जब वैश्विक एकजुटता की ज़रूरत महसूस की जा रही है, हमारे लिए ज़रूरी है कि सामूहिकता की अपनी समृद्ध विरासत से कुछ सबक लें. इतिहास में कई ऐसी घटनाएँ दर्ज हैं जो इस महादेश के तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक विरोधाभासों को दरकिनार कर साम्राज्यवाद के खिलाफ सामूहिक एकजुटता की अनोखी मिसाल पेश करती हैं. इन उदाहरणों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, जितनी तब थी.

(चित्र – पेशावर कांड के शहीदों को याद करता किस्साखानी बाज़ार का शहीद स्मारक)

दरअसल भारत की आजादी के संघर्ष में 90 साल पहले 1930 के अप्रैल माह की 23 तारीख को पेशावर के किस्साखानी बाज़ार में हुई एक घटना भारतीय जन की सामूहिक समझ और राष्ट्रीय एकता की एक ऐसी मिसाल पेश करती है जो आज भी अपने अतीत के गौरवशाली पलों को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करती है. आजादी की लड़ाई के अलग-अलग पहलुओं, खासकर राजनीति की गांधीवादी रणनीति को देखें तो हमें 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटित घटना की व्यापकता और सामूहिक स्वीकार्यता में इसके गहरे और दूरगामी प्रभाव साफ़ झलकते हैं. हम सब जानते हैं की 20वीं सदी के तीसरे दशक के अंत तक आते आते आजादी की लड़ाई एक ठहराव के बाद संघर्ष के नए दौर में पहुँच रही थी. 23 दिसंबर 1929 को ‘डोमिनियन स्टेटस’ की कार्ययोजना को लेकर जिसमें गाँधी द्वारा 11 सूत्रीय माँगें रखी गई थी, लार्ड इरविन द्वारा एक माह बाद तक गाँधी को कोई स्वीकार्य जबाब न दिए जाने के बाद से लगभग स्पष्ट संकेत मिलने लगे थे कि आजादी का यह संघर्ष अब नए रूप और रणनीति से लड़े जाने के दौर की ओर जाएगा. यह वही वर्ष था जब तत्कालीन पंजाब प्रान्त की राजधानी लाहौर में 25 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के 44वें सालाना अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि सारे देश में अब सविनय अवज्ञा (सिविल नाफ़रमानी) शुरू कर दी जाय. भारतीय आन्दोलनकारियों ने फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारणी की बैठक में सर्वसम्मति से, ‘गंभीरता से जनसंघर्ष के लिए तरीका तलाश रहे गाँधी को’ इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वे स्वेच्छा से जब और जिस जगह से चाहें सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ कर सकते हैं.

दूरदर्शी गाँधी ने फरवरी के आते-आते नमक का सवाल उठाना शुरू कर दिया था और इससे सत्याग्रह के सूत्र स्पष्ट होने लगे थे. 2 मार्च 1930 को गाँधी ने तत्कालीन वायसराय को चिठ्ठी लिख कर सूचित किया कि “इस महीने की 11वीं तारीख को मैं आश्रम के अपने कुछ सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ूँगा. मैं जानता हूँ की आप मुझे गिरफ्तार कर ऐसा करने से रोक सकते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद भी हज़ारों लोग इस काम को एकदम अनुशासित तरीके से करने के लिए तैयार होंगे. नमक कानून को तोड़ने में उनको जो सज़ा दी जायेगी उसको भुगतने के लिए तैयार रहेंगे”. गाँधी को अपने 78 सहयोगियों जिसमें भारत के सभी हिस्सों और धर्मों के लोग शामिल थे, के साथ गुजरात के गांवों से होकर 240 किलोमीटर की पदयात्रा करनी थी. यह उल्लेखनीय है कि इस पदयात्रा में उत्तराखंड के अलमोड़ा से ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी (जोशी को अस्वथता के कारण बीच में ही लौटना पड़ा) और देहरादून से खड्ग बहादुर सिंह ने भागीदारी की थी. 12 मार्च 1930 को अवज्ञा के लिए उत्साहित आन्दोलनकारियों ने गाँधी के साथ यात्रा शुरू की. जैसे-जैसे यह खबर देश के सुदूर इलाकों तक पहुँचने लगी हज़ारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सभाएं आयोजित कर इसका खाका जनता के सामने रखना शुरू कर दिया. 6 अप्रैल 1930 को गाँधी ने दांडी में समुद्र के किनारे मुट्ठी में नमक लेकर सिविल नाफ़रमानी की घोषणा कर आन्दोलन शुरू किया तो समूचा देश आन्दोलन में कूदने को उद्वेलित हो उठा. तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी त्रिचिन्नापल्ली से वेदारणय, मालाबार में वैकम सत्याग्रही कालीकट से पय्यानूर और असम में सत्याग्रही सिलहट से बंगाल के नोवाखाली तक पदयात्रा करते हुए देश के अलग-अलग हिस्से में लोग नमक कानून तोड़ने निकल पड़े.

पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और प्रतिरोध की लहर

1920-21 के असहयोग आन्दोलन के समय से ही पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त की जनता कांग्रेस द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होने लगी थी. हालांकि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की यह हलचल अभी भी बड़े शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन विगत एक वर्ष से इसकी आंच अब दूर दराज़ के हिस्सों तक भी पहुँचने लगी. लोग बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी करने और मानसिक रूप से किसी भी सीमा तक कष्ट उठाने को तैयार होने लगे थे. दरअसल असहयोग का सिद्धांत पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के जनमानस की चेतना में धीरे-धीरे जड़ें जमाने लगा था. यह आश्चर्यजनक था कि एक ऐसा समाज जो औपनिवेशिक नजरिये में लड़ाकू (मार्शिअल रेस) और उग्र स्वभाव वाला था, अदम्य धैर्य और अहिंसा की मिसाल कायम कर रहा था. शायद इसे गाँधी के आन्दोलन का प्रभाव ही कहना होगा, जिसने पठानों को बड़ी संख्या में उनका अनुयाई बनाया. सत्ता और सरकारपरस्तों की ओर से आन्दोलन को कमजोर करने की खातिर सांप्रदायिक भावनाओं को हवा दिये जाने के बावजूद पेशावर (पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त) में जबरदस्त एकजुटता कई रूपों में अभिव्यक्त होती रही.

पेशावर के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान गाँधी के कट्टर अनुयायों में से एक थे. बादशाह खान के नेतृत्व में अहिंसक सत्याग्रही खुदाई खिदमतगार (ईश्वर के सेवक) या लाल कुर्ती के जत्थों ने सविनय अवज्ञा कर रहे आन्दोलनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में पश्चिमोत्तर में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन आरम्भ कर दिए थे . इन स्वयं सेवकों में से अधिकांश ने 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में भी हिस्सेदारी की थी. औपनिवेशिक शासन पठानों के इस तरह संगठित होने और उनके द्वारा सविनय अवज्ञा के लिए लम्बे समय से इस क्षेत्र में की जा रही तैयारियों से सशंकित था और स्थानीय स्तर बनने वाले ऐसे किसी भी जनसंगठन को तोड़ने और नेस्तनाबूत करने के तरीके ढूँढ रहा था जो स्थानीय मुद्दों को तूल दे रहे थे. गाँधी की सविनय अवज्ञा की अपील पर पेशावर की स्थानीय संघर्ष समिति ने भी 5 अप्रैल 1930 को घोषणा की वह 23 अप्रैल को शराब की दुकानों में धरना (पिकेटिंग) देगी. यह सरकार के लिए दमन का एक अच्छा मौका था.

इस बीच 1929 के दिसंबर में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लिए बनाये गए दमनकारी कानूनों से उत्पन्न हो रही विषम परिस्थितियों का आंकलन करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गठित की गई तीन सदस्यीय समिति (जिसमें लाला दुनी चंद एडवोकेट अम्बाला, डा.सैय्यद मुहम्मद और मौलाना अबुल कादिर कसूरी शामिल थे) ने 20 अप्रैल 1930 को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से जुड़े मामलों की जांच के लिए पेशावर जाने का निर्णय लिया . रवाना होने के अगले ही दिन 21 अप्रैल की सुबह समिति के सदस्यों को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत रेगुलेशन के अंतर्गत नोटिस थमा अटक रेलवे स्टेशन पर ही उतार दिया गया. ज्यों ही यह खबर पेशावर पहुंची आंदोलनकारी सड़क पर उतर आये. समिति को अटक में रोक दिए जाने के विरोध में किस्साखानी बाजार में बड़ा जलूस निकाला गया और शाम को शाहीबाग में विशाल सभा आयोजित की गई. पेशावर कांड की जांच के लिए वी.जे.पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति (जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार शार्दुल सिंह कवीशर, लाला दुनीचंद, डा.सैय्यद महमूद और मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी भी शामिल थे) ने अपनी रिपोर्ट में पेशावर में हुई घटनाओं का विस्तार से खुलासा करते हुए लिखा था कि सविनय अवज्ञा के लिए लम्बे समय से चल रही तैयारियों से सशंकित सरकार ने 22 अप्रैल 1930 की शाम को ही आगा सैय्यद लाल बादशाह, खान अली गुलखान, राधा किशन सहित आन्दोलन के लिए गठित की गई स्थानीय जंगी कमेटी के 9 प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

२३ अप्रैल १९३०: काबुली गेट घटनाक्रम

पेशावर में किस्साखानी बाज़ार स्थित कांग्रेस कार्यालय आन्दोलन की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था. अंग्रेजी शासन यहाँ लगातार नजरें रखे हुए था. 23 अप्रैल की सुबह 8 बजे सब-इंस्पेक्टर अल्लाउद्दीन शाह दो गाड़ियों में दलबल सहित दो और लोगों- गुलाम रब्बानी सेठी और अल्लाह बक्श बर्की- को गिरफ्त्तार करने कांग्रेस के दफ्तर पहुँच गया. वहाँ उपस्थित स्वयं सेवकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया. स्थानीय जनता के साथ-साथ पेशावर मेले में आये किसानों ने उन गाड़ियों को घेर लिया जिनमें इन आंदोलनकारियों को ले जाया जा रहा था. गिरफ्तार कर ले जाये जा रहे स्वयं सेवकों के साथ जनता जलूस की शक्ल में काबुली गेट थाने की और बढने लगी. सैकड़ों खुदाई खिदमदगार काबुली गेट, किस्साखानी बाज़ार पुलिस चौकी में खड़े तिरंगा लहरा रहे थे. पठानों का दमन करने के लिए विभाजनकारी ब्रिटिश सत्ता ने अंग्रेज सैनिकों के साथ-साथ 2/18 गढ़वाल रायफल्स (जिसमें 7 अंग्रेज और 11 भारतीय अफसरों के साथ 78 सैनिकों थे) के 42 सैनिकों और बॉर्डर पुलिस के दस्ते को भी वहां पर तैनात कर दिया था. सुबह 8 बजे के आसपास 42 गढ़वाली सैनिकों को रायफल और अन्य सामान के साथ पेशावर शहर में ड्यूटी पर जाने का हुक्म दे दिया गया था जबकि 36 सैनिकों को लाइन में ही बने रहने को कहा गया इन सैनिकों में एक चन्द्र सिंह भंडारी (गढ़वाली) भी था. इन सैनिकों में संवेदनशील और चिंतित चन्द्र सिंह उस टुकड़ी में शामिल होना चाहता था जिसे शहर में ड्यूटी पर जाने का हुक्म मिला था. सैनिकों की टुकड़ी के पास पानी की कमी बताते हुए किसी तरह प्लाटून कमांडर कप्तान रिकेट पावेल से पानी पहुँचाने की अनुमति ले वह खच्चरों में पानी लादकर काबुली गेट की और बढ़ चला.

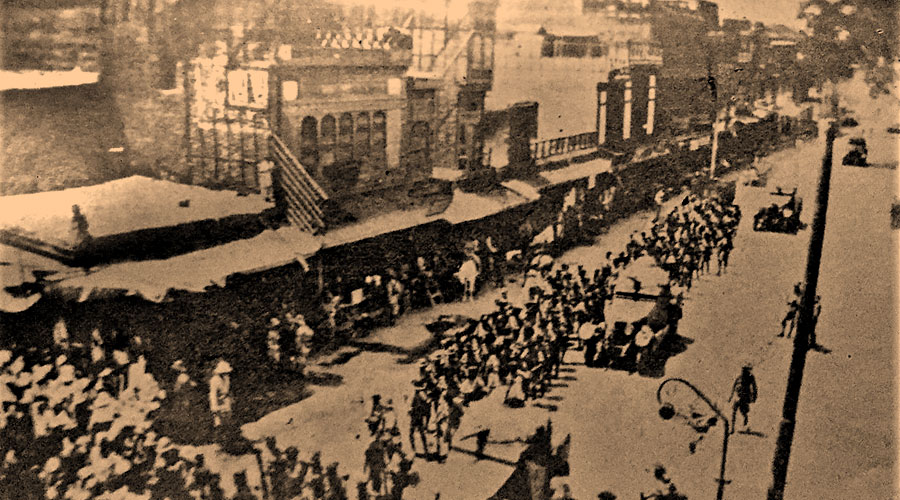

(चित्र – किस्साखानी बाज़ार में आंदोलनकारी व गढ़वाल राइफल्स)

गढ़वाली सैनिकों (हिन्दुओं) को समझाया गया था कि उन्हें पठानों (मुसलमानों) का दमन करना है. लगभग 10.30 बजे के आसपास जैसे ही आन्दोलन की सूचना पेशावर छावनी के डिप्टी कमिश्नर मि० मेटकाफ को मिली कि भीड़ पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो गई है वह बौखलाया हुआ तीन-चार बख्तरबंद गाड़ियों के साथ काबुली गेट चौकी आ पंहुचा. ये गाड़ियाँ भीड़ को चीरते हुए वहां से इतनी तेजी से गुजरी कि पांच लोग उसके नीचे दब कर मारे गये और अनेक घायल हो गये. इसबीच डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी के अचानक रोके जाने और पीछे करने से उसके पीछे-पीछे चल रहा एक मोटरसाइकिल सवार गोरा गाड़ी से टकरा कर गिर पड़ा और पीछे से आ रही दूसरी बख्तरबंद गाड़ी से कुचल कर मारा गया. अचानक घटी इस घटना से स्तब्ध आन्दोलनकारी अपने घायल साथियों को निकालने के लिए गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए. कुछ लोग पुलिस पर ईट और पत्थर फैंकने लगे और गाड़ी में आग लगा दी गई जिससे वहां अफरातफरी सी मच गई और तनाव बढ़ गया था. डिप्टी कमिश्नर को लगा कि गोरे सैनिक की मौत और गाड़ी में आगजनी को आन्दोलनकारियों ने अंजाम दिया है. बौखलाकर उसने गाड़ियों में सवार फौजियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया. स्थिति को देखते हुए वहां खड़े अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने घुडसवार दस्ते के जमादार जो एक पठान था, को गोली चलाने का आदेश दिया. उसके इनकार करने पर इस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी रिवाल्वर से उसपर गोली चला दी जो घोड़े को जा लगी. आन्दोलनकारियों को आतंकित करने के लिए चलाई गई गोली से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा. अपने हुक्म की तामील न होता देख अंग्रेज बुरी तरह तिलमिला रहे थे. पेशावर के प्रतिष्ठित नागरिक हाकिम अब्दुल जलील और पेशावर के सिटी मजिस्ट्रेट सादुल्ला खां खतरे को भांपते हुए वहाँ खड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मि० इस्मोंगर को बार-बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गोली चलाने के बजाय पानी की बौछारों से लोगों को तितर-बितर किया जा सकता है लेकिन वह मानने को तैयार न था. इस घटना के आधे घंटे के भीतर ही गढ़वाल राइफल्स की पूरी बटालियन को वहाँ बुलवा लिया गया.

घटना के प्रत्य्क्षदर्शी कांग्रेस कार्यकर्ता चमनलाल, स्थानीय दुकानदार अब्दुल करीम और शिक्षक मोहमद हसन ने जांच समिति को बताया कि गढ़वाली प्लाटून के आने से पहले टिनस्मिथ बाज़ार की ओर एक कतार में अंग्रेज सिपाही अपनी बंदूकों में संगीन चढ़ाये खड़े थे. गढ़वाली सिपाहियों बंदूकों में संगीन नहीं थी. किस्साखानी बाज़ार को डाकी नलबंदी की ओर से पुलिस ने घेर रखा था. हाकिम अब्दुल जलील आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर चढ़ कर भाषण देते हुए लोगों को आगा सैय्यद लाल बादशाह, खान अली गुलखान का सन्देश सुनाते हुए अपील कर रहे थे कि चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यूँ न चुकानी पड़े उन्हें अंत तक अहिंसात्मक बने रहने. अब बारी थी पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मि० इस्मोंगर के पीछे खड़ी गढ़वाल रायफल्स के सिपाहियों की. प्लाटून कमांडर कप्तान रिकेट ने हुक्म दिया ‘गढ़वाली बटालियन एडवांस’ और हुक्म माना गया. सिपाहियों की टुकड़ी आन्दोलनकारियों की और बढ़ने लगी. एक बार फिर हुक्म दिया गया ‘ए कंपनी हाल्ट’ और टुकड़ी खड़ी हो गई. पुनः आदेश दिया गया ‘नंबर वन एंड टू प्लाटूनस इन्वर्ड टर्न’ और कारतूसों से लैस बंदूकें आन्दोलनकारियों की ओर मुड़ गई. इस बीच कुछ एक पठान स्वयंसेवक सिपाहियों को समझाने लगे. सामने खड़ा गुस्साया कप्तान सीटी बजा-बजा कर स्वयंसेवकों से भागने को कह रहा था लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था. इस बीच खीज और गुस्से से भरे कप्तान ने जोर से हुक्म डे डाला ‘गढ़वाली थ्री राउंड फायर’. तभी बायीं ओर से आवाज आई ‘गढ़वालीज सीज फायर’. यह हुक्म था बाई ओर खड़े हवलदार चन्द्र सिंह भंडारी का और सभी रायफलें जमींन पर रख दी गई. एक सिपाही तो अपनी रायफल पठानों के हाथ में दे आया. यह उल्लेखनीय है की अंग्रेज सरकार की सबसे भरोसेमंद पलटन ने भी यह कहते हुए कि वे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चला सकते, गोली चलाने से इंकार कर दिया था. गढ़वाली सैनिकों के इस कदम का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि 11/4 सिख रेजिमेंट समेत पेशावर की दो पुलिस चौकियों के सिपाही भी बाद में उसके समर्थन में आ गए थे.

यह देख हुक्म नाफ़रमानी से तिलमिलाए डिप्टी कमिश्नर ने बख्तरबंद गाड़ियों से अंधाधुन्ध फायरिंग करवानी शुरू कर दी. लगभग 15 मिनट तक हुई इस गोलीबारी में गाड़ी से दब कर घायल हुए लोगों को निकाल रहे 14-15 लोग मारे गये और कई घायल हुए. औपनिवेशिक सत्ता अभी भी संतुष्ट न थी. वह जनता को किसी भी सीमा तक आतंकित कर आन्दोलन को कुचल देना चाहती थी. यही कारण था कि आधे घंटे के भीतर ही 100 अंग्रेज सैनिकों के एक और दस्ते को घटना स्थल पर बुलवाया गया और असिस्टेंट कमिश्नर कैब मजिस्ट्रेट का चार्ज पुलिस इंस्पेक्टर जनरल मि० इस्मोंगर को देकर वहां से हट गया. आन्दोलनकारियों द्वारा इस घटना में मारे गए लोगों को वहां से हटाये जाने का सिलसिला अभी जारी ही था. हाकिम अब्दुल जलील और पेशावर के सिटी मजिस्ट्रेट सादुल्ला खां की हिदायतों को दरकिनार करते हुए मि० इस्मोंगर ने अंग्रेज सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों को एक बार फिर फायरिंग करने का आदेश दे डाला. दूसरी बार शुरू हुई यह फायरिंग 1.30 बजे से शाम 5 बजे तक रुक-रुक कर चलती रही. अंग्रेज सैनिक गलियों, दुकानों में घुस कर आन्दोलनकारियों के साथ-साथ निर्दोषों पर भी गोलियां बरसाते रहे.

एक ही दिन में दूसरी बार हुई इस घटना को लेकर हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 30 लोगों के मारे जाने और 33 लोगों के घायल होने का जिक्र है, लेकिन जांच समिति ने पाया था कि इसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए. स्थानीय जनता को आतंकित करने का अंग्रेज सत्ता का यह तांडव अगले कुछ दिनों तक चलता रहा. इस बीच अफरीदी और मोमिन्दी कबीलों ने विद्रोह कर पेशावर पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नही हुए. पेशावर में चल रहे इस आन्दोलन को कुचले के लिए ४ मई को एक बार फिर नई चाल चली गई. ब्रिटिश सैनिकों ने स्थानीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में घुस कब्ज़ा कर लिया और पेशावर बाजार में गोरखा सैनिकों को तैनात कर दिया गया. उन्हें यह बतलाया गया कि उनके मंदिरों में आग लगा दी गई है. इससे भड़के सैनिक स्थानीय जनता से दुर्व्यवहार पर उतर आये. तभी बाज़ार में खड़े एक फल व्यापारी मोहम्मद अश्क ने सैनिकों से घटना की खुद जाकर तस्दीक करने का अनुरोध किया. इसके बाद हकीकत सामने आने पर गोरखा सैनिक स्वयं ही शांत हो गये. आंदोलित स्थानीय जनता द्वारा काबुली गेट में बलिदान देने वाले स्वयंसेवकों की स्मृति में 27 अप्रैल को यादगार (स्मृति स्तंभ) खड़ा किया गया. इसमें उकेरा गया ‘भारत की मुक्ति के लिए 23 अप्रैल 1930 को अपना अमूल्य जीवन बलिदान करने वाले शहीदों की याद में’. 19 मई 1930 को सरकार द्वारा पेशावर के चीफ कमिश्नर को भेज कर यह स्मृति स्तंभ ढहा दिया गया और इसे खड़ा करने के अपराध में मोहम्मद अश्क को गिरफ्तार कर लिया गया.

(चित्र बाएँ – स्थानीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ब्रिटिश सैनिकों का कब्ज़ा; दायें – स्थानीय जनता द्वारा काबुली गेट में बलिदान देने वाले स्वयंसेवकों की स्मृति में 27 अप्रैल 1930 को बना यादगार (स्मृति स्तंभ))

इस बीच गढ़वाली सैनिकों द्वारा उठाये गए कदम की सूचना तेजी से आग की तरह देश में फ़ैल गई. सैनिकों के सम्मान में 3 मई 1930 कई प्रान्तों में पेशावर दिवस के रूप में मनाया गया. पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के प्रमुख अखबार ‘सरहद’ सहित उत्तराखंड से निकलने वाले शक्ति, स्वाधीन प्रजा समेत कई दूसरे अखबारों ने सैनिकों के सम्मान में इस घटना को प्रमुखता से छाप कर खुशियां मनाई.

सैनिक नाफ़रमानी और औपनिवेशिक प्रतिक्रिया

(चित्र – चंद्र सिंह गढ़वाली (साभार – पहाड़))

उपज रहे असंतोष और गढ़वाली सैनिकों के इस कदम से डरी सरकार द्वारा तत्काल एबटाबाद में सैनिकों पर मुकदम्मा चलाया गया. हालांकि सरकार फौज के दूसरे हिस्सों में भी विद्रोह की आशंका से इस घटना को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी. 50 दिन के भीतर ही मुकदम्मे की सुनवाई कर चंद्र सिंह गढ़वाली और उसके प्रमुख सहयोगियों हरक सिंह धपोला, नारायणसिंह गुसाईं और पान सिंह दानू समेत सहित 67 लोगों को 1 से 15 साल की सजा सुनाइ गई. जिसमें 7 लोग बाद में सरकारी गवाह बन जाने से सजा से बरी कर दिए गए. 12 जून 1930 को चंद्र सिंह समेत सभी दोषियों को फ़ौज से बर्खास्त कर दिया गया. अपमानित करने के लिए बटालियन के सामने चन्द्रसिंह की वर्दी को कैंची से काटा गया और टोपी उतार ली गई. उसे वीरता के लिए मिले फ्रेंच वॉर मैडल, विक्टोरिया सर्विस मैडल, जनरल सर्विस मेडल, वजीरिस्तान मैडल समेत वर्दी में लगे सभी सम्मान खींच कर फैंक डाले गए. चन्द्रसिंह को आजन्म कारावास और कालापानी की सजा सुनाई गई. ऐबटाबाद, डेरा इस्माइल खां, बरेली आदि जेलों में सजा काटते हुए अंततः 11 वर्ष बाद 26 सितम्बर 1942 को चन्द्र सिंह गढ़वाली को रिहा किया गया.

देखा जाय तो औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध उसकी अपनी स्वामिभक्त फौज द्वारा की गई यह बगावत न केवल असाधारण थी बल्कि कई मामलों में दूसरे सैनिक विद्रोहों से अलग भी थी. जहाँ एक ओर पूर्ववर्ती सैनिक विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध उपजे असंतोष का परिणाम थे, वहीं पेशावर की यह घटना राष्ट्रीय संघर्ष की चेतना से उपजी अहिंसात्मक अभिव्यक्ति का ऐसा प्रस्फुटन थी जिसने तमाम उकसावों के बावजूद समाज को धर्म,जाति और क्षेत्र की संकीर्णता से ऊपर उठ अपने मालिकों के आदेशों को मानने से इंकार करने की चेतना दी.

आज पेशावर कांड के नौ दशक बीत जाने के बाद हम उससे इतने दूर हैं की एक बार ठन्डे दिमाग से इसका विश्लेषण करते हुए अपने चारों ओर फ़ैल रही घृणा के निहितार्थो को समझ सकते हैं. अपनी ऐतिहासिक विरासत शायद हमें यही दिशा दिखाती है.

(स्रोत: पेशावर इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट १९३०; चन्द्रसिंह गढ़वाली-परंपरा और प्रासंगिकता, शेखर पाठक,१९९१; भारत का स्वाधीनता संघर्ष , बिपन चन्द्र,१९९० और डॉ राजा अदनान रज्जाक ,इस्लामाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गए महत्वपूर्ण दस्तावेज व चित्र )

इतिहास अध्येता हैं। पिछले तीन दशकों से आधुनिक भारत के सामाजिक- आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर शोधरत हैं। हिमालय के सांस्कृतिक नृतत्त्व के साथ साथ सामाजिक पारिस्थितिकी और विज्ञान के इतिहास अध्ययन पर विशेष रूचि है. पहाड़ के सम्पादन से जुड़े है। वर्तमान में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं